秋分是“平分秋色”的节点,它将秋季一分为二,至此秋季已过半,天气正式告别暑热,进入“凉燥”阶段。在传统文化中,秋分不仅是农业生产的重要节点,更是中医养生的“黄金窗口期”。

中医认为,秋分时节,自然界中的阳气逐渐收敛,阴气不断生长,人体的阳气也需随之“收敛”,若能顺应节气规律调整作息与饮食,就能为冬季的“藏养”打下坚实基础,反之则可能导致“阳气耗散”“阴液亏虚”,引发健康问题。

秋分养生

No.1起居作息:早睡早起

秋分后,白昼渐短,黑夜渐长,起居应顺应自然界“阴长阳消”的变化,《内经》曰:“秋三月,此谓容平,天气以急,地气以明,早卧早起,与鸡俱兴,使志安宁,以缓秋刑,收敛神气,使秋气平,无外其志,使肺气清,此秋气之应,养收之道也”。建议晚上10点前入睡,早上6点左右起床,顺应阳气收敛。

注意保暖,尤其注意腹部和脚部保暖,避免寒气入侵。秋冻需适度,气温在15-25℃时可适当少穿,但有类风湿、关节炎、体虚者需及时添衣,避免受凉。

No.2 饮食调养:润肺养肺

中医强调“秋收冬藏”,秋季应收敛肺气,润肺养肺。建议多吃甘寒汁多味酸的果蔬,如梨、柚子、萝卜、冬瓜等,缓解秋燥。

熟话说“吃了十月茄,饿死郎中爷”。茄子富含营养,有清热、活血等功效,可防治便秘、痔疮等问题,还能增强血管弹性,减少老年斑,适合秋季食用。

熟话又说“秋瓜坏肚”。秋季脾胃较虚弱,过多食用西瓜、甜瓜等寒性瓜类可能加重脾胃负担。建议适量食用,可选择应季水果如梨、葡萄等。

No.3 运动保健:动静结合

熟话不说“春困秋乏夏打盹”。秋季易出现疲劳感(秋乏),可通过调整作息缓解。若白天仍嗜睡,需排查脑血管、甲减等疾病。运动选择轻松平缓的项目:如散步、慢跑、太极拳、八段锦,运动量不宜过大,避免大汗淋漓,伤耗阳气;早晚气温较低,最好在太阳出来后进行户外锻炼。

中医养生:穴位按摩与艾灸

No.1 太渊穴:

在桡骨茎突与舟状骨之间,拇长展肌腱尺侧凹陷处(避开桡动脉)。按摩时用指腹轻按1-2分钟,艾灸5-10分钟,可缓解秋分常见的咳嗽、气喘、咽喉干痛。

No.2太溪穴

在内踝尖与跟腱之间的凹陷中。日常用拇指按揉,每次1分钟,艾灸10分钟左右,能改善胸痛、腰背痛、下肢冷痛,还可辅助调理消渴、便秘。

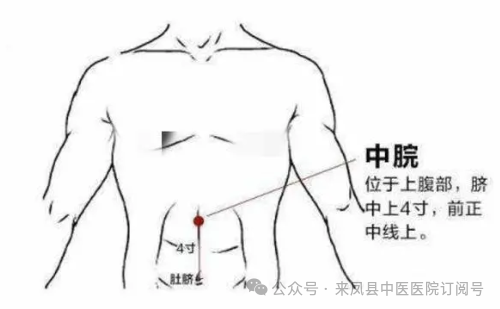

No.3 中脘穴

在肚脐正上方4寸,前正中线上。按摩时顺时针轻揉2分钟,艾灸10-15分钟,对秋分易出现的胃痛、腹胀、食欲不振、呕吐有较好缓解作用。

注意:穴位按摩、艾灸虽然有辅助治疗的作用,但如果出现持续咳嗽、剧烈胃痛、严重消渴等情况,需及时就医。