饮食调整

处暑,作为二十四节气中的第十四个节气,标志着暑热渐退,秋意初显。此时天气由湿热向燥凉过渡,昼夜温差增大,人体易受“燥邪”与“余湿”双重侵扰。中医讲究“顺时而食”,处暑时节的饮食调整需以“清热祛湿、润燥养阴、健脾和胃”为核心,通过合理搭配食材,平衡体内阴阳,助力平稳过渡到秋季。以下从饮食原则、宜忌食物、推荐食谱及体质调理等方面,详解处暑时节的饮食养生之道。

一、饮食原则:润燥不腻,祛湿不寒,健脾为本

1.润燥养阴,防秋燥:处暑后空气逐渐干燥,易出现口干、咽干、皮肤干燥等“秋燥”症状。饮食应以滋阴润燥为主,选择甘润生津的食物,如银耳、百合、莲子、蜂蜜、梨等,既能缓解燥热,又不过于滋腻。

2.祛湿健脾,化暑湿:处暑虽暑热减退,但仍有“长夏余湿”,湿气困脾易导致脾胃虚弱、食欲不振。可适当食用健脾利湿的食材,如山药、薏苡仁、扁豆、冬瓜等,帮助排除体内湿气,恢复脾胃功能。

3.清淡少辛,忌寒凉:避免辛辣发散之物(如辣椒、生姜、八角等)加重燥热,同时减少寒凉食物(如冰糕、西瓜、绿豆汤)以防损伤脾阳。饮食以清淡、易消化为原则,兼顾温凉平衡。

二、饮食宜食:精准选择,调和体质

适宜食物:

清热祛湿类:冬瓜、萝卜、薏苡仁、茯苓、赤小豆、绿豆(少量,避免过量寒凉)。

润燥养阴类:银耳、百合、莲子、梨、蜂蜜、山药。

健脾和胃类:扁豆、四季豆、南瓜、梗米、糯米。传统食俗:鸭子(性凉滋阴,如南京萝卜老鸭煲)、龙眼(补气养血,可泡稀饭)、酸梅汤(生津止渴,解暑热)。

日常生活调整

一、作息调整

处暑作息应当顺应自然节律,随着处暑的到来,早晚温差加大,大自然进入了收获与收敛的阶段。此时应顺应自然变化,调整作息时间,做到早睡早起,以保持与自然界阳气收敛相协调的生活节奏。

二、适时“秋冻”

常言道“春捂秋冻”,处暑之后,虽然天气渐凉,但不宜过早增添厚重衣物。适当感受秋意,让身体逐步适应温度的变化,可以增强身体对外界寒冷环境的适应能力。但是处暑节气夜晚气温降低,要注意保暖,特别是腹部和脚部,避免脾胃受凉。使用薄被或毛巾被覆盖腹部,可以有效防止寒气侵入体内,确保良好的睡眠质量。此外,还要注重个体差异,对于体质偏弱或是老年人来说,应根据自身情况适时增减衣物。

三、 适量运动

秋季运动应选择适宜项目,在这个季节,可以选择一些温和的运动方式,如慢跑、快走、太极、瑜伽等,这些活动不仅能够强身健体,还能帮助身体排出夏季积累的湿气,改善心肺功能。需要注意的是,还需把握运动时机,避免在中午阳光强烈的时候外出运动,最好选择清晨或傍晚时分,这时候空气清新,温度适中,更适合锻炼。

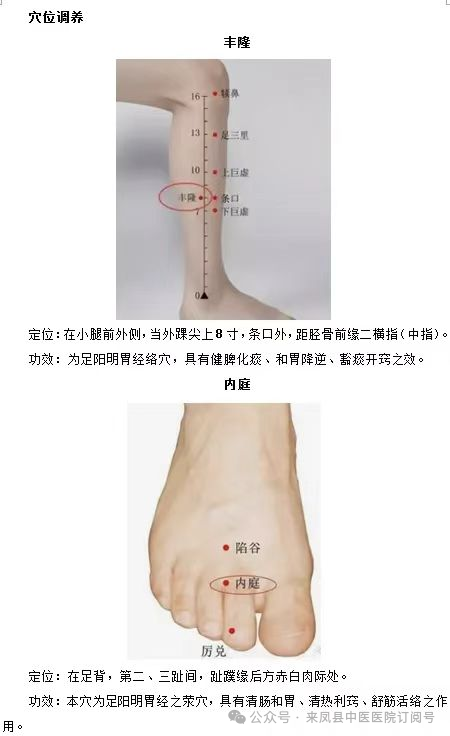

经络保健

按摩关键穴位:通过按摩一些重要的穴位,如中脘(位于腹部正中线上,脐上4寸处)、足三里(位于膝盖外侧下方四指宽处)、丰隆(位于小腿前外侧,当外踝尖上8寸,胫骨前缘外两横指处)、阴陵泉(位于小腿内侧,当胫骨内侧髁后下方凹陷处)等,可以帮助改善体质,增强免疫力,预防秋季外感、过敏。促进气血运行:此外,还可以通过按压三阴交(位于小腿内侧,当足内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后方)和太溪穴(位于足内侧,内踝后方与脚跟骨筋腱之间的凹陷处),来促进身体内部气血的顺畅流动,达到养生的效果。