立秋养生原则

“秋冬养阴”初启动: 《黄帝内经》强调“秋冬养阴”。入秋后,自然界燥气渐盛,易耗伤人体津液(阴液),导致口干舌燥、皮肤干燥、便秘等“秋燥”症状。此时应开始注重滋阴润燥。

“长夏”余湿未清:立秋虽至,但暑热未完全消退,尤其南方地区“秋老虎”威力不减,且夏季遗留的湿气仍可能困阻脾胃。因此,养生需兼顾清热利湿、健脾和胃,不可过早过度温补。

传统习俗

贴秋膘:夏季食欲减退后,立秋称体重并食用肉类进补,以弥补“苦夏”的消耗。

啃秋/咬秋:《岁时风俗》有记:“立秋之时食瓜,曰咬秋,可免腹泻。”借瓜果祛体内暑气,防秋燥,久之成俗。“咬秋”寓意夏日酷热难熬,时逢立秋将其咬住。说到咬秋,一定不能少的便是西瓜,立秋之日吃西瓜,意为咬掉暑气,留住清凉。

晒秋:山区村民晾晒丰收作物(如辣椒、玉米),形成色彩斑斓的农俗景观,江西婺源的晒秋尤为著名。

祭祀与迎秋:古代天子率百官西郊迎秋,民间祭土地神祈求丰收,部分地方保留秋社、赶秋节等庆典。

立秋养生

起居调摄:早卧早起,适度保暖

调整作息:顺应阳气收敛,宜“早卧早起,与鸡俱兴”。一般秋季晚上应该在21时到22时入睡,早上5时至6时起床,保证充足睡眠,有助于人体阴精内蓄,阳气收敛。

防“秋冻”有度:民间有“春捂秋冻”之说,意在锻炼耐寒能力。但立秋时节早晚温差开始加大,尤其老人、儿童及体质虚弱者,不可盲目受冻。需注意腹部(防脾胃受寒)、颈背部(防风邪入侵)和双脚的保暖,根据气温变化及时增减衣物。白天炎热时仍需防暑。.

饮食调养:滋阴润肺,健脾祛湿

多食滋阴润肺之品:首选色白入肺的食物。果蔬:梨(生吃清热,熟吃滋阴)、百合(清心润肺)、银耳(滋阴润燥)、莲藕(清热生津)、荸荠、山药(健脾益肺)、蜂蜜(润燥通便)。

推荐膳食:百合银耳羹、雪梨冰糖水、莲藕排骨汤、山药粥。

适当增酸:酸味能收敛肺气,顺应秋气收敛的特性。可适当吃些山楂、葡萄、柚子、柠檬等酸味水果。

健脾祛湿:若感食欲不振、身体困重、舌苔厚腻,说明湿气仍重。

食材:薏米、赤小豆、冬瓜、茯苓、芡实、陈皮。

推荐膳食:薏米赤小豆粥、冬瓜薏米汤、陈皮普洱茶。

少辛多润,忌燥热:减少葱、姜、蒜、辣椒、花椒、韭菜、油炸烧烤等辛温燥烈食物,避免加重秋燥。避免过度食用寒凉生冷(如大量冰饮、生冷海鲜),以免损伤初秋尚弱的脾胃阳气。

运动养生舒缓收敛,不宜大汗

选择舒缓运动:秋季运动宜选择平和、收敛、内养的项目,避免剧烈运动导致大汗淋漓,耗伤津液。

推荐项目:太极拳、八段锦、散步、慢跑、瑜伽、温和的登山。运动至身体微微出汗即可。

最佳时间:清晨或傍晚气温较凉爽时。

立秋天气气候

中医认为,通过按揉特定穴位,能调节身体机能,增强免疫力,有效应对秋季常见的不适症状。接下来,为大家介绍几个立秋养生必知的穴位及按揉方法。

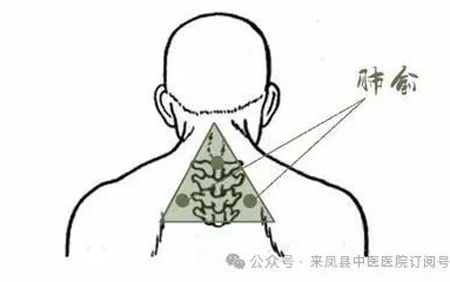

养肺第一穴:肺俞穴

肺俞穴位于人体背部,第3胸椎棘突下,旁开1.5寸。立秋后,气候逐渐干燥,肺脏易受秋燥侵袭,出现咳嗽、气喘、咽干等症状。肺俞穴作为肺脏之气输注于背部的特定穴位,与肺紧密相连。经常按揉肺俞穴,能起到疏风清热、宣肺止咳、平喘化痰的功效,有效缓解呼吸系统疾病。

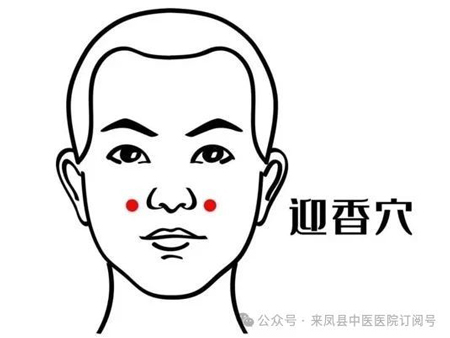

通鼻窍要穴:迎香穴

迎香穴位于鼻翼外缘鼻唇沟中,是人体重要的保健穴位之一。立秋后,早晚温差逐渐增大,容易引发感冒、鼻炎等疾病,导致鼻塞、流涕、鼻痒等不适。按揉迎香穴,能疏风解表、宣通鼻窍,改善鼻部血液循环,增强鼻腔的抵抗力,预防和缓解各种鼻部疾病。

预防感冒奇穴:鱼际穴

鱼际穴位于手外侧,第一掌骨中点桡侧赤白肉际处,是手太阴肺经的荥穴。立秋后,气温变化频繁,人体抵抗力相对较弱,容易受到外邪侵袭而引发感冒。按摩鱼际穴,可激发肺经的经气,增强肺的功能,提高人体的免疫力,预防感冒的发生。对于已经感冒的人群,按摩鱼际穴还能缓解咳嗽、咽痛、发热等症状。