饮伏茶

伏茶,顾名思义,是三伏天喝的茶。喝伏茶时间一般从农历六月初到八月末。这种由金银花、夏枯草、甘草等10多味中草药煮成的茶水,有清凉祛暑的作用。

晒伏姜

伏姜源自山西、河南等地,三伏天时人们会把生姜切片或者榨汁后与红糖搅拌在一起,装入容器中蒙上纱布,于太阳下晾晒。充分融合后食用,对老寒胃、伤风咳嗽等有奇效,并有温暖保健的功效。

烧伏香

大暑节气,大部分地区的旱、涝、风灾也最为频繁,抢收抢种、抗旱排涝防台和田间管理等任务很重。因此,古时,许多百姓会在大暑这天烧香祈福,祈求风调雨顺、五谷丰登。

防暑护阳,避“阴暑”之害

大暑正值“三伏”初伏,阳气鼎盛,但暑湿交蒸易伤气阴。中医强调“避暑如避箭”,需避免正午暴晒,外出戴遮阳帽、撑伞;室内空调温度与室外温差不超过7℃,忌汗出当风或直吹冷风,以防“阴暑”(贪凉导致寒湿入侵,引发头痛、腹泻)。

健脾祛湿,调“长夏”之困

长夏属土,脾主运化,湿热易困脾,出现食欲不振、乏力腹胀。饮食宜清淡,多食冬瓜、薏米、赤小豆、扁豆等健脾利湿之品;少食油腻、甜食及生冷瓜果,以免加重湿滞。

养心安神,平“暑火”之躁

夏主心,暑热易扰心神,致心烦失眠、情绪波动。中医建议“心静自然凉”,可通过静坐冥想、听轻音乐、练习书法等方式宁心安神;午后小憩20-30分钟,养心气。

补气养阴,防“津亏”之虚

暑热耗气伤津,出现口干、乏力、气短等“无病三分虚”症状。宜多饮温水、淡盐水,或绿豆汤、酸梅汤生津止渴。

适度运动,顺“阳盛”之机

“春夏养阳”,清晨或傍晚进行舒缓运动(如八段锦、太极拳、散步),以微汗为度,助阳气升发、湿气排出。忌剧烈运动致大汗淋漓,耗气伤阴。

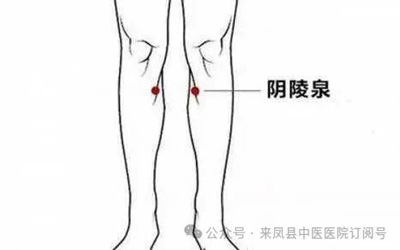

○ 按揉阴陵泉,“行水”以祛湿

穴位定位:位于小腿内侧,当胫骨内侧髁后下方凹陷处。

操作方法:坐位屈膝,拇指置于阴陵泉,利用拇指指腹按揉阴陵泉穴,力度适中,按揉1~2分钟。

作用功效:阴陵泉是脾经的合穴,是脾经经气注入的地方,脾经经气在这里最为盛大,具有健脾化湿功效。阴陵泉穴在五行中属于水,因此按揉阴陵泉可以有效泻“水”,辅助其他疗法祛湿。

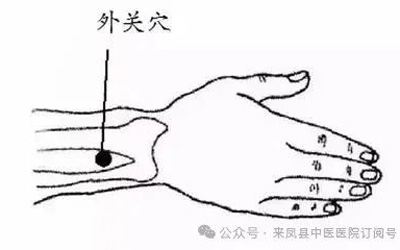

○ 指揉外关,畅通三焦

穴位定位:在前臂背侧,腕背横纹上2寸,尺骨与桡骨之间。

操作方法:拇指置于外关穴,利用拇指指甲掐揉外关穴,力度适中,掐揉1~2分钟。

作用功效:外关穴是手少阳三焦经上的重要穴道,为之络穴,可以起到畅通三焦,沟通内外的作用。刺激外关穴,可以有效通畅三焦,恢复气的正常运动,气动则湿动,辅助其他疗法将湿邪排出体外。